Home |

Baumliste |

Erklärendes |

Links

Bäume in Darmstadt |

Gehölz-Briefmarken

Die Kirschpflaume zählt zu den ersten blühenden Sträuchern im Frühling. Schon Ende Februar lassen sich vereinzelt die ersten Blüten beobachten, die vor dem eigentlichen Laubaustrieb erscheinen.

Auffällig ist, dass die mit im Allgemeinen jeweils 5 weißen Kronblättern versehenen Blüten mit einer Länge ± 1 cm lang gestielt sind. Die Anzahl der kleinen Kelchblätter entspricht der Anzahl der Kronblätter. Es sind die Kronblätter jeweils einzeln abziehbar, womit diese nicht miteinander verwachsen sind (= choripetale Krone). Die Anzahl der Staubblätter bewegt sich zwischen 20 und 30.

Der Blütenstand besteht im Allgemeinen aus vielen einzelnen Blüten an vorjährigen Langtrieben. Stellenweise sind auch Kurztriebe zu beobachten, denen ±3 einzelne Blüten entspringen.

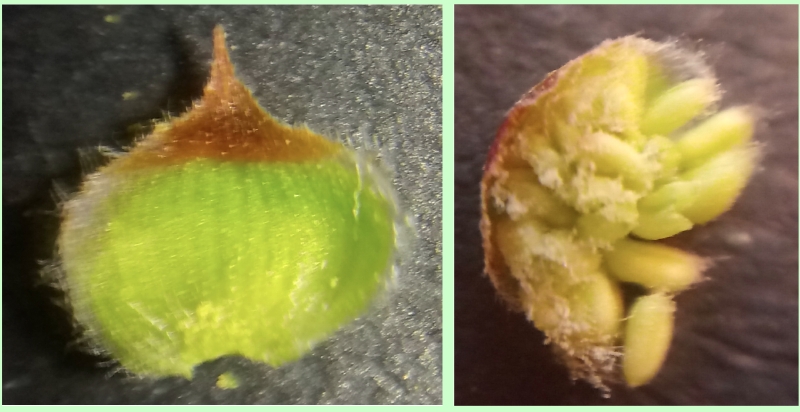

Schon ihrer äußeren Form nach liegt bei der Blüte der Kirschpflaume die Vermutung nahe, dass der Fruchtknoten nicht oberständig sein kann: Einerseits ist das Gynoeceum, also die Gesamtheit der weiblichen Blütenorgane, mit bloßem Auge nicht oder nur kaum zu erkennen, andererseits liegt zwischen dem Ende des Blütenstiels und dem Blütenansatz eine kelchförmige Verdickung vor. Und in der Tat ist die Blüte der Kirschpflaume perigyn, d.h. sie hält ihren Fruchtknoten in einem offenen Becher (unterhalb des Blütenansatzes). Der Fruchtknoten ist monomer, da er nur ein einziges Fruchtblatt aufweist. Mit einer ruhigen Hand und einem scharfen Messer, bestückt mit einem Smartphone, dem ein Vergrößerungsglas vorgesetzt ist, kann dies dargestellt werden (siehe folgende Abb.).

Die Blüte der Kirschpflaume ist radiärsymmetrisch, denn es lassen sich mehr als zwei Symmetrieachsen zeigen, die eine Spiegelsymmetrie ergeben. Insgesamt gibt es fünf Symmetrieachsen, auf denen die Schnitte stets vertikal zu denken sind. In der Natur ist das Ideal einer Symmetrie in den meisten Fällen nicht gegeben. So wird es immer geringfügige Abweichungen geben; entweder der Schnittpunkt der Symmetrieachsen liegt nicht in der Mitte (der Blütenachse) und/oder die Spiegelsymmetrie ist nur annähernd gegeben, etwa wenn die Unterschiede der einzelnen Kronblätter hinsichtlich Größe und Form herangezogen werden.

Die Zitter-Pappel, auch als Espe bekannt, ist zweihäusig veranlagt, d.h. es gibt auf einem Baum nur weibliche oder nur männliche Blüten. Der Blütenstand weiblicher und männlicher Blüten zeigt sich als eine Sonderform der Traube. Wie dort sitzen die Einzelblüten, sehr kurz gestielt und mit einem Tragblatt versehen, an einem Spross. Der entscheidende Unterschied zur Normalform der Traube – oder, wenn die Blüten ungestielt sind – der Ähre: Der Spross mit den Blüten „hängt“ an den Zweigen, beschreibt also ein „Kätzchen“. Es wird in diesem Zusammenhang auch von Trauben- oder Ährenzapfen gesprochen. Im Folgenden sollen die weiblichen Kätzchen der Zitter-Pappel beschrieben werden, deren Blütezeit im März bis April liegt.

Jede Blüte besitzt ein bräunliches Tragblatt, welches fortsetzend sehr feine und dichte silberfarbene „Haare“ trägt. Die Blüte selbst ist leuchtend hellgrün und zeigt nach oben hin abschließend die anfänglich rotfarbenen Narben.

Die reifen, behaarten Samen befinden sich in Kapseln. Mit dem Öffnen der Kapseln driften sie weg, es erfolgt dies etwa im Mai.

Kätzchen an einem Baum zeigen nicht immer sofort, welchem Geschlecht sie angehören, gleichwohl ihre Stellung (hängend oder aufrecht) und auch andere äußere Merkmale schon erste Erkennungszeichen darstellen können. Ist der Baum, wie hier die Hopfenbuche, eingeschlechtlich, hat man es relativ einfach: Ist ein Fruchtknoten erkennbar, wird es sich um eine weibliche Blüte handeln, sind nur Staubblätter zu sehen, ist eindeutig eine männliche Blüte gegeben.

Auch hier ist der Blütenstand gleich einer Ähre, nur hängend; daher darf an dieser Stelle wieder von „Kätzchen“ gesprochen werden. Was von außen direkt ersichtlich ist, sind die an der Spitze braun gefärbten Tragblätter einer jeden Blüte. Wird von einem solchen Kätzchen beherzt ein einzelnes Tragblatt samt seinem Innenleben entfernt, zeigen sich, wie in einem Knäuel verschlungen, direkt die Staubblätter. Markant hierbei ist, dass es keine Blütenkrone gibt. Eine männliche Blüte kann bei der Hopfenbuche bis zu ca. 14 Staubblätter besitzen; an ihrer Spitze, also am Ende der Staubbeutel, sind diese mit längeren weißfarbenen Haaren versehen.

Im begrifflichen Sinne einer Blüte gehört das Tragblatt nicht zu dieser. Hinsichtlich der Frage nach der Symmetrie bleibt zur Betrachtung demnach nur die „Ansammlung“ der Staubblätter übrig. Unter der Voraussetzung, dass das Ideal einer Spiegelsymmetrie in der Natur stets kaum gegeben ist, darf bei der (männlichen) Blüte der Hopfenbuche von einer radiären Symmetrie gesprochen werden.

Hinsichtlich von Baumblüten sind auch die Ahorne sehr aufregend und wie bei vielen anderen Gattungen auch, kommen die Blüten zum Teil unscheinbar daher bzw. mögen aus weiter Ferne mit Blattknospen verwechselt werden. Das Bild unten zeigt einen Spitz-Ahorn zum Ende März. Was hier „grün“ erscheint, sind seine Blüten, der Laubaustrieb erfolgt erst später.

Greift man sich einen Blütenstand heraus, der stets am Ende eines Lang- oder Kurttriebes zu finden ist, stellt sich dieser als eine sehr kompakte Schirmrispe dar.

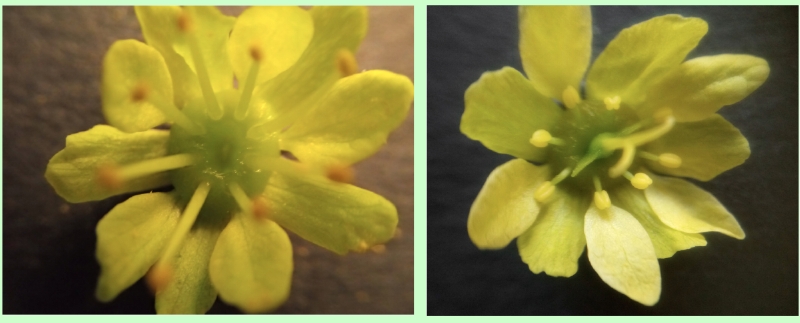

Die Blüten des einhäusig veranlagten Spitz-Ahorns sind zwittrig oder eingeschlechtlich. In der Praxis lassen sich männliche Blüten nur mit Staubblättern und ohne Fruchtblätter finden und zwittrige Blüten, die neben den Staubblättern zwei Fruchtblätter besitzen.

Die Blüte des Spitz-Ahorns ist 5-zählig. Zunächst mag das hinsichtlich der oben stehenden Abbildungen verwundern. Ein genaueres Hinsehen zeigt jedoch: 5 Kelchblätter und 5 Kronblätter. Die Ansätze der Kelchblätter stehen (von oben betrachtet) gegenüber den Kronblättern geringfügig nach unten versetzt. Es sind weder die Kron- noch die Kelchblätter miteinander verwachsen.

Sehr deutlich ist der für die Blüten des Spitz-Ahorn charakteristische Diskus, auch Nektarscheibe genannt, zu erkennen. Aus ihm ragen die stets 8 Staubblätter. Der Diskus ist als Nektarquelle Anflugstation für die (bestäubenden) Insekten.

Aufregend in der Abb. oben rechts: Die „Flügel“ der späteren Flügelfrucht (2 Samen beinhaltend) sind hier schon sehr deutlich erkennbar.

Es existieren zwei Fruchtblätter, erkennbar an den zwei Narben am Ende der verwachsenen Griffel. Der polymere Fruchtknoten ist oberständig.

Eine besondere Blütenform stellt die „Schmetterlingsblüte“ dar. Unter den Gehölzen ist die Schmetterlingsblüte bspw. bei dem Japanischen Schnurbaum (Styphnolobium japonicum) oder bei den Goldregen (Laburnum spec.) anzutreffen.

Eine typische Schmetterlingsblüte besitzt fünf Kronblätter sowie eine bestimmte Anzahl an Staub- und Fruchtblättern. Bei den Goldregen-Arten existieren 10 Staubblätter, wobei 9 davon zu einer Röhre verwachsen sind und jeweils ein Fruchtblatt. Ihr Fruchtknoten liegt oberständig. Das Besondere an einer Schmetterlingsblüte ist: Staub- und Fruchtblätter sind zunächst nahezu verborgen und zeigen sich dann, wenn auf ihr ein geeignetes Insekt „landet“. Aufgrund dieses Mechanismus sind die fünf Kronblätter unterschiedlich gestaltet. Das größte Kronblatt stellt die „Fahne“ (Vexillum) dar; zu ihrer linken und rechten Seite stehen die sog. „Flügel“ (Alae). Das „Schiffchen“ (Carina) schließlich besteht aus zwei miteinander verbundenen Kronblättern, welches zunächst die Staub- u. Fruchtblätter verdeckt. Die Flügel und die Fahne gruppieren sich um das Schiffchen mit der wertvollen Fracht (= Staub- u. Fruchtblätter).

Entfernt erinnert das Aussehen der Blüte an einen Schmetterling – daher ihr Name „Schmetterlings“-Blüte.

Schmetterlingsblüten besitzen je nach Art verschiedene Mechanismen, um über die Insekten zur Bestäubung zu gelangen. Bei dem Gewöhnlichen Goldregen ist das der sog. „Klapp-Mechanismus“. Landet das Insekt auf dem Schiffchen, hier im Allgemeinen Bienen oder Käfer, neigt sich dieses geringfügig nach unten derart, dass die Staubblätter hervortreten und den Pollen an das Insekt abgeben. Nach der Bestäubung bewegen sich die Staubblätter wieder in das Schiffchen zurück. Die Fahne wirkt hierbei als Lotse und macht das Insekt auf die Blüte und deren Landeplatz aufmerksam. Nicht jedes Insekt bringt das Schiffchen in eine Neigung nach unten; ein bestimmtes Eigengewicht muss das Insekt also stets mitbringen.

Die Schmetterlingsblüte ist zygomorph, d. h. sie besitzt nur eine einzige einen Spiegelschnitt erzeugende Achse.

Im Blütenstand erscheinen die zwittrigen Schmetterlingsblüten bei dem Gewöhnlichen Goldregen als Traube.

Home | Impressum | Datenschutzerklärung | Haftungsausschluss