Home |

Baumliste |

Erklärendes |

Links

Bäume in Darmstadt |

Gehölz-Briefmarken

Verbreitet über nahezu das gesamte Europa, mit Ausnahme der weit im Norden liegenden Gebiete, gehört der dornenbewehrte Zweigrifflige Weißdorn auch bei uns zum festen Bestandteil in den Wäldern, Gärten und Parkanlagen. Er kommt überwiegend als ein sparrig verzweigter Strauch, seltener als Baum vor. Wohl fühlt er sich in lichten Laub- und Nadelwäldern, an Waldrändern ebenso wie auf weiter Flur und lässt sich auch gerne als Heckenbeflanzung einspannen. Stark kalkhaltige Böden vermeidet der Zweigrifflige Weißdorn.

Für Klarheit sorgt seine deutsche Bezeichnung: Seine Blüten besitzen fast immer zwei, gelegentlich auch mal nur einen oder drei Griffel – niemals aber stets nur einen Griffel. Alleine schon mit diesem Merkmal unterscheidet er sich von seinen Gattungsverwandten, dem Eingriffligen Weißdorn (Crataegus monogyna) und der Krezung zwischen dem Ein- und Zweigriffligen Weißdorn, dem Bastard-Weißdorn (Crataegus x media).

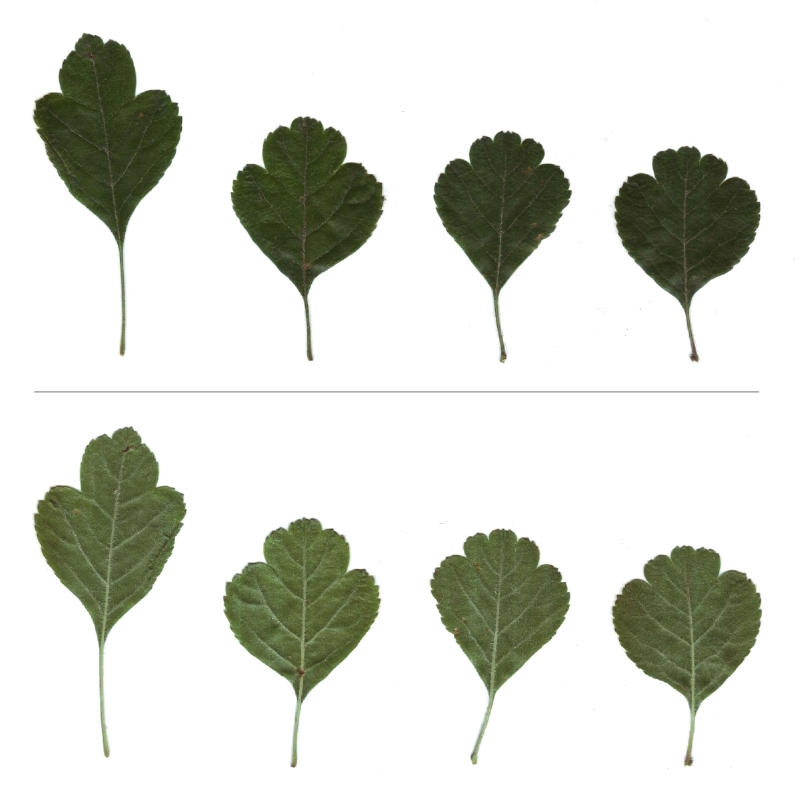

Es treten die Blätter wechselständig auf. Die Form der Blätter ist vielgestaltig: ei- oder rautenförmig bis rundlich, gelegentlich auch verkehrt-eiförmig. Gemein ist nahezu allen Blättern des Zweigriffligen Weißdorns die Existenz von 3 bis 5 Lappen; gelegentlich lassen sich auch ungelappte Blätter beobachten. Die die Lappen begrenzenden Einschnitte gehen im Regelfall nicht über die Mitte einer Spreitenhälfte hinaus. Mit anderen Worten: Die Anzahl der Lappen und die Länge der Einschnitte fällt gegenüber dem Eingriffligen Weißdorn deutlich geringer aus. Mit Ausnahme des Basisbereiches der unteren Lappen sind die einzelnen Lappen grob gezähnt oder gesägt – eine Zuspitzung des Lappenende ist im Allgemeinen nicht vorhanden. Die Basis fällt keilförmig, gelegentlich fast gestutzt aus. An Länge weisen die Spreiten ca. 2-5 cm auf. Oberseits ist das Blatt im Allgmeinen etwas dunkler gegenüber der Blattunterseite. Nur anfänglich (beim Laubaustrieb) kann sich unter der Vergrößerung beidseitig eine sehr spärliche Behaarung zeigen.

Mit dem Laubaustrieb lassen sich die später hinfälligen Nebenblätter beobachten. Sie sind zwischen 3 bis 10 mm lang und z. T. sehr fein gezähnt oder gesägt.

Etwa zum Monatswechsel April/Mai, abhängig auch vom Standort, lassen sich die Blüten in zumeist aufrechten Trugdolden beobachten. Die mit ihren reinweißen, rundlichen wie kurz genagelten Kronblätter versehenen 5-zähligen Blüten zeigen zwei, gelegentlich ein bis drei Fruchtblätter, umgeben von 20 oder mehr Staubblättern. Es sind die Antheren (= Staubbeutel) zunächst dunkelrosa, nach der Pollenentladung bräunlich und überragen ihrer Länge nach geringfügig die Griffel.. Die dreieckigen Kelchblätter sind zurückgeschlagen, kahl oder auf ihrer Innenseite leicht behaart.

Zum September hin und bis weit in den kommenden Winter hinein ist die Mahlzeit für viele Vögel und Nagetiere angerichtet: scharlachrote, bis über 1 cm lange (Apfel-)Früchte, ihrer Form nach ellipsiod oder rund. Einem unterständigen Fruchtknoten entsprungen, tragen die Früchte oftmals noch lange ihre Kelchreste vergangener Blütezeit. In ihrem Inneren beinhalten sie mindestens zwei Steinkerne (= Samen); Vögel und Nagetiere besorgen deren Verbreitung. Gleichwohl ihrem Geschmack nach ungenießbar, besitzen die Früchte hinsichtlich eines menschlichen Verzehrs keine Giftigkeit.

Ältere Gehölze zeigen im Stammbereich eine abblätternde Schuppenborke. Junge Stammpartien oder Äste sind hinsichtlich ihrer Rinde nahezu glatt und grau-olivfarben.

Home | Impressum | Datenschutzerklärung | Haftungsausschluss